PESO事例の詳細資料をダウンロードしませんか?

資料をダウンロードする

DSPとは?仕組みやメリット・デメリット、選び方のポイントを詳しく解説!

マーケティング 2025.04.07

Web広告で成果を出すためには、ユーザー一人ひとりの興味・関心に合わせた広告配信を行うことが重要です。

現在、数多くの広告枠を持つメディアが存在しており、様々な興味・関心を持つユーザーに広告配信できる土壌は整っています。しかし、「どこにどのような広告を配信すれば費用対効果をより高めていくか?」をメディアごとに見極めていくのは手間がかかります。

そこで活用されるのが、「DSP(Demand-Side Platform)」です。DSPは、自身の広告に最適なメディアを自動で配信する広告配信プラットフォームです。

DSPを上手く活用すれば、自身の広告をユーザーの興味・関心に合わせたメディアに配信できます。そのため、低コストで、効率的に見込み顧客へ広告を表示できます。

今回は、そんなDSPの仕組みやメリット・デメリットについて解説します。

目次

DSPとは?どんな仕組み?

DSPとは「Demand-Side Platform」の略称で、「広告に応じた最適な広告枠を買い付け、自動で広告配信や分析を行なってくれるプラットフォーム」のことです。

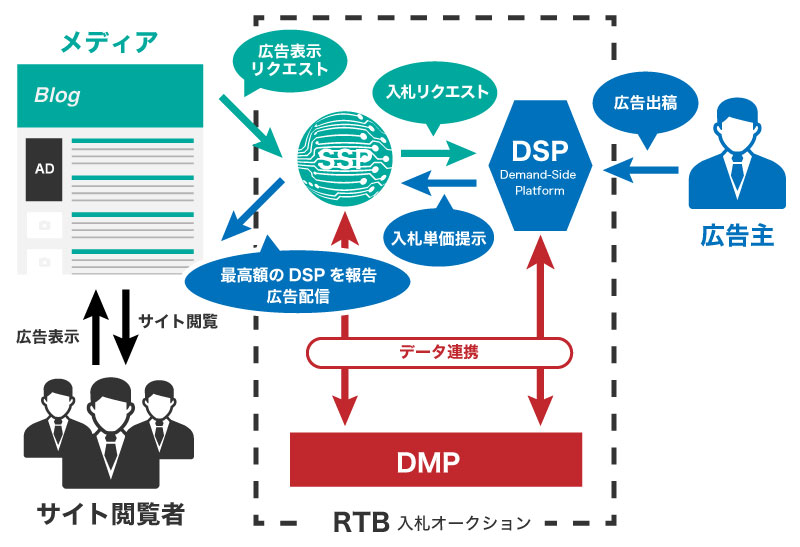

下図のように、広告主(広告を出したい会社)がメディアやブログの広告枠にSSPというプラットフォームを通してオークション形式で入札し、最高額を出した広告主の広告をメディアに掲載していく仕組みです。

これまでは、純広告やアドネットワークなどで広告主がメディアの広告枠を購入して、広告を出していく方法が主流でした。

しかし、DSPによりメディア・ブログ側も広告収益を最大化でき、広告主側もより広告に合う趣味・趣向を持つユーザーにアプローチすることが可能になったのです。

SSPとの違い

SSPは「Supply Side Platform」の略称で、設置している広告枠をできるだけ高く買ってもらいたいと思っているメディア・ブログ側のためのプラットフォームです。

DSPの目的は「最適な広告枠を購入すること」ですが、SSPの目的は「広告枠の収益を最大化させること」です。

DSPが「Demand-Side」(需要側)であるのに対し、SSPは「Supply Side」(供給側)という対の関係にあるというのが大きな違いです。

DSPの入札はすべてSSPを通して行われます。

オークションの売り手が買い手なしでは商売が成り立たないように、DSPはSSPなくしては広告を配信することができません。

アドネットワークとの違い

DSPが誕生する以前から、広告主がメディア・ブログの広告枠を購入するプラットフォームとして利用されていたのがアドネットワーク(Ad Network)です。

広告主が広告を出したいメディアの種類やジャンル、入札金額などを入力すると、アドネットワーク事業者が条件に合ったメディア・ブログで広告を配信するという仕組みです。

広告主側は広告を出すメディアを選べず、どのメディア・ブログに配信されるかはアドネットワーク業者の判断に委ねられます。

実際に悪質なアドネットワーク業者の場合、広告と関連性が低いメディア・ブログに配信されたり、勝手にR指定のあるジャンルのメディア・ブログに配信されたり、問題も起きていました。

一方で、DSPの場合は、広告を出すメディア・ブログにどのような趣味嗜好を持つユーザーが来ているのかを分析し、広告主は「このユーザー属性を持っている人」という形で広告枠にリアルタイムで入札できます。

アドネットワークのようにメディア・ブログ選定を業者任せにするのではなく、しっかりと実際の広告閲覧情報を元に、「ユーザー属性」に基づいて配信先のメディアやブログを選べるのが大きな違いです。

純広告との違い

2009年ごろにアドネットワークが普及する前まで主流だったのが純広告です。

純広告は、広告主が広告枠を出したいメディア・ブログを指定し、広告枠を期間や一定の閲覧数で購入するという仕組みです。

DSPやアドネットワークと違い、自分自身でメディアやブログを直接指定できます。

DSPの特徴

DSPの特徴は、次の2点です。

|

・広告出稿先のメディア・ブログをユーザー属性で絞り込める ・ユーザーがページを閲覧する瞬間にリアルタイムで入札し広告を表示できる |

Google広告やMeta広告のように年齢・性別・興味関心などユーザー属性に応じて配信先を絞り込めるだけでなく、広告配信の結果をリアルタイムに測定・分析できます。そのため、クリック数やコンバージョン数を元に広告の運用方針をその都度改善できます。

広告主が広告枠を直接選んで購入する手間もかからず、自動的に高度なターゲティングが可能なります。

DSPを利用するメリットが「広告予算を抑えて」「無駄な費用をかけることなく」と書かれるのは、高度なターゲティングをすることでより広告と関連性の高いユーザーに広告を出せるからです。

他の広告にはない、DSPの利用メリット

DSPを利用して広告を出すメリットは主に次の4つです。

|

・メリット1:興味・関心の高いユーザーに広告配信することができる ・メリット2:類似するユーザーに広告配信することができる ・メリット3:リスティング広告では届かない潜在層に訴求できる ・メリット4:広告の最適化が自動で行われ、手間がかからない |

それぞれ詳しく見ていきましょう。

メリット1:興味・関心の高いユーザーに広告配信することができる

DSPは次のような細かいユーザーの興味・関心で絞り込み、広告配信するメディア・ブログを選べます。

|

・性別 ・年齢 ・趣味嗜好 ・メディア、ブログの訪問履歴 ・地域 ・年収 ・職種 ・学歴 ・住宅の保有状況 ・その他 |

たとえば、過去のGoogle広告運用などで、「成約率が高いユーザーの属性や興味・関心分野」がわかっていたとします。

DSPは1つではなく、それぞれプラットフォームによって配信できるメディア・ブログが異なります。

ぞのため、成約率の高い属性や興味・関心分野でセグメントができるDSPを選べば、高い成約が期待できます。

具体的に「スポーツ好き」「新車購入を検討している」などの属性を持つユーザーに対しての成約率が高い広告であれば、その属性で絞り込み、興味を引きやすい内容のバナーや動画広告を出すことで、クリック率やコンバージョン率を高めることが可能です。

もちろん、Google広告を閲覧するユーザーとメディア・ブログを閲覧するユーザーの属性は異なるため、必ず成約率が高くなるとは言えません。

しかし、もし仮にその読みが外れた場合でも、配信結果をリアルタイムで確認し素早く改善することができます。

このように、興味・関心の高いユーザーにピンポイントで訴求ができる点、そして広告配信後の結果を見てリアルタイムで改善していける点がDSPのメリットと言えます。

メリット2:類似するユーザーに広告配信することができる

DSPの中には、過去に自社の商品やサービスを購入したユーザーと属性や行動が似ているユーザーに対して広告を配信できるものもあります。

たとえば、ECサイトで頻繁に購入するユーザーのデータから、同じような購買行動をしそうなユーザー層を抽出し、広告を出すことが可能です。

「この人もターゲットになるのではないか?」という潜在層を想定して広告を出せるのもDSPのメリットの1つと言えます。

メリット3:リスティング広告では届かない潜在層に訴求できる

リスティング広告など検索連動型広告は、キーワード検索をしたユーザーにしか広告を届けられません。

そのため、ニーズが言語化できているようなユーザーに対しては効果的と言えます。

しかし、まだニーズが言語化できておらず、将来的に商品やサービスを検討する可能性があるユーザーに対してはリスティング広告だけではアプローチが難しいケースがあります、

DSPでは興味関心に関するデータや閲覧履歴などを元に、潜在的なニーズを想定して「この人も興味があるであろうユーザー」にも広告を配信することが可能です。

たとえば、みなさんはスーパーやコンビニなどで、「買うつもりではなかったものを思わず購入してしまった」という経験はないでしょうか。

買い物リストを作成したり、あらかじめ「これを買う」と決めたような言語化されたニーズに対して該当する商品を置くのがリスティング広告です。

「りんごを買う」と決めてスーパーに訪れた方向けにさまざまな種類のりんごを陳列するイメージです。

一方で、顧客分析の結果、「スーパーを訪れる人がついつい購入してしまうであろう」というものをレジ前や入り口付近など目につきやすい場所に商品を置いておけるのがDSPです。

「あ、これ使ってみたかったんだよね」と「買う予定のないけれど、いずれは買おうと思っていたもの」を手にとってもらうイメージです。

このように、ニーズを言語化できていない潜在層に向けて広告で訴求できるのはDSPならではのメリットと言えます。

メリット4:広告の最適化が自動で行われ、手間がかからない

DSPは、各メディア・ブログを訪れるユーザーの属性や、行動履歴などのデータをもとに、広告の最適化を自動的に行います。

分かりやすく言えば、広告を出したメディア・ブログよりも良い掲載先が出て来た場合には、自動でその広告枠に入札する仕組みになっているのです。

そのため、一旦広告を出稿すれば、広告の最適化や改善が自動で行われるため手間がかかりません。

結果として、広告の費用対効果を向上させることができます。

DSPのデメリット

広告主にとっても、メディア・ブログ側にとってもメリットの大きいDSPですが、次のようにデメリットも4つあります。

|

・デメリット1:初期費用や運用手数料がかかる ・デメリット2:DSP広告サービスを比較して選ぶ必要がある ・デメリット3:広告の配信先が開示されない場合がある ・デメリット4:初期設定に専門知識が必要になる |

DSPを行ったから必ず費用対効果がよくなるという訳では決してないため、デメリットも踏まえて配信検討をするべきです。

それぞれどのようなデメリットなのか見ていきます。

デメリット1:初期費用や運用手数料がかかる

広告を出して何らかの成果があった際に費用が発生する他のWeb広告とは違い、DSP広告を利用する際には、初期費用や運用手数料がかかります。

そのため、広告予算が限られている中小企業にとっては導入ハードルが高いと感じられることもあります。

また、広告代理店にDSP広告を任せる場合には、運用代行手数料も追加で必要です。

広告代理店に支払う運用代行手数料の平均的な費用相場は、広告費の約20%です。

月額40万円の広告運用であれば、運用代行手数料として48万円がかかってくるということになります。

DSPの運用を検討する際には、「どのような費用が、どのタイミングで、いくら必要になるのか」を利用前に確認しておきましょう。

デメリット2:DSP広告サービスを比較して選ぶ必要がある

国内外にはDSPサービスを提供する会社が多く存在します。

それぞれ広告配信ができるメディア・ブログや、絞り込めるユーザー属性や趣味・志向などが異なります。

そのため、DSPを利用する際は自社の商材に合うかを比較検討して選ぶことが大切です。

自社の目的に合った運用ができるDSPを見極める必要があるため、選定に手間がかかるのもデメリットと言えます。

デメリット3:広告の配信先が開示されない場合がある

DSPサービスによっては、広告の配信先が明確に開示されない場合があります。

もし、配信先を開示しないDSP広告サービスを選んだ場合は、商材が不適切なサイトに掲載される可能性があったり、ブランドイメージを損ねる可能性があるため注意が必要です。

DSPの前に主流だったアドネットワークでは、R指定のサイトに勝手に広告表示されていたという悪質な業者の事例もあります。

リアルタイムで成果が測定され、変なサイトに広告が配信されていればすぐに広告入札を止めることができるとは言っても、可能な限り広告の配信先は知っておくべきと言えます。

少なくともどのようなジャンルの、どのようなメディアやブログに掲載されているのかは把握しましょう。

デメリット4:初期設定に専門知識が必要になる

DSPは、Google広告やYahoo!広告などと比べて初期設定や運用が複雑です。

広告のターゲティングを決めたり、広告戦略を練るには相応の経験と専門知識が必要です。そのため、はじめて利用する広告主にはハードルが高く、慣れるまでに時間がかかります。

もし社内にDSPやWeb広告などに精通した人材がいない場合は、広告代理店やWebコンサルタントへ依頼するのもいいでしょう。

ただし、広告代理店やWebコンサルタントへ依頼する場合はサービス料やもちろん、打ち合わせなどの時間が必要になるため、費用対効果は事前に見極めた上で活用しましょう。

DSPの種類と選び方のポイント

国内外には多くのDSPがあります。

DSPごとに向いている商材が異なるので、広告に合ったユーザー属性や趣味・志向だけではなく、各DSPがどのユーザー属性に強いのか、どの商材に合うかを知ることも大切です。

たとえば、アウトドア商品に強いDSPに、アパレルの広告を出しても意味がない訳です。

自社の商品に合ったDSPを選ぶには次の5つのポイントを抑えましょう。

|

・利用目的を明確にする ・媒体ごとの運用方法を把握する ・向いている商材をきちんと把握する ・料金体系・課金方式を把握する ・配信先がきちんと開示されているかを確認する |

それぞれのポイント、詳しく見ていきましょう。

利用目的を明確にする

DSPはGoogle広告やYahoo!広告などとは違い、特定の興味・関心を持ったユーザーが集まる場所をめがけて広告を配信していくものです。

そのため、具体的にどういう興味・関心を持ったユーザーに広告を配信していくのかという利用目的を明確にすることが重要です。

まずどのような興味・関心を持つユーザーが自社の商品の成約率が高いのかを把握しないと、精度の低いターゲティングになってしまいます。

Google広告やYahoo!広告などでそのような情報を明確にしてから利用するのがおすすめです。

媒体ごとの運用方法を把握する

DSPによって運用方法が異なります。

大きく「運用型」と「アルゴリズム型(自動最適化型)」に分けることができます。各DSPがどのような運用方法を行うのか確認しましょう。

「運用型」は広告の成果を確認しながら人が手動で運用するため、柔軟な判断と対応ができるのがメリットです。

一方で、「アルゴリズム型」はDSP独自のアルゴリズムを用いて広告効果などが自動的に最適化されるため、手間がかからないというメリットがあります。

上記2つの運用方法を採用するDSPも多数ありますが、どちらか一方の運用方法に特化したDSPもあります。

DSP選びの目安として把握しておきましょう。

向いている商材をきちんと把握する

DSPごとに向いている商材が異なります。

自社の商材がどのDSP広告媒体に合うのかを見極めて選定しましょう。

代表的なDSP広告媒体の特徴と向いている商材やユーザー属性を、以下の表にまとめました。

表1:各DSPに向いている商材・ユーザー属性

|

DSP広告媒体 |

向いている商材・ユーザー属性 |

|

Critieo |

ECサイト向け商材 |

|

MarketOne |

企業属性、車検エリア、大学生、CCCデータ(リアル購買) |

|

UNIVERSE Ads |

飲料系、自動車系、エンタメ系、医療・製薬系、BtoB向け商材 |

|

ScaleOut |

あらゆる商材に対応 |

|

Dynalyst |

スマートフォン向け商材 |

|

Advertising DSP |

BtoB向け商材 |

|

Red |

あらゆる商材に対応、スマートフォン向け商材 |

|

FreakOut DSP |

あらゆる商材に対応、多くのユーザーに配信したい場合 |

|

ReeMo |

女性系、エンタメ系、金融系、保険系、結婚情報系などに向く |

|

ADMATRIX DSP |

BtoB向け商材 |

|

ExLead |

機械・機器系、企業向けシステムなどの商材 |

|

GENIEE DSP |

あらゆる商材に対応 |

|

シラレル |

BtoB向け商材 |

|

logicad |

ECサイト向け商材 |

|

美的DSP |

美容・化粧品系商材 |

|

KANADE |

ECサイト向け商材、人材軽、不動産系、旅行系 |

料金体系・課金方式を把握する

DSPによって料金体系や課金方式が異なります。

特によく採用されているのは、以下の3つの課金方式です。

|

課金方式 |

特徴 |

|

CPM(Cost Per Mille) |

広告を1,000回表示させるたびに課金する方式。認知拡大を目的とするキャンペーンに向いている。 |

|

CPC(Cost Per Click) |

クリック単位で課金する方式。実際にユーザーが広告をクリックした分だけ費用が発生するため、無駄な露出を抑えやすい。 |

|

CPA(Cost Per Action) |

会員登録や購入など、ユーザーが特定のアクションを起こした場合にのみ費用が発生する方式。コンバージョン獲得が目的の場合に適している。 |

DSPの選定の際は、料金体系や課金方式についてもきちんと把握しておきましょう。

配信先がきちんと開示されているかを確認する

DSPによっては「どのメディアに出稿されているのか」が開示されない場合があります。

DSPの選定の際は、配信先の一覧やレポートをどの程度開示してくれるのか、ブランドセーフティ対策やアドフラウド対策をどのように行っているかを事前に確認しましょう。

DSPの仕組みを理解して成果の出る広告配信を実現しよう!

この記事では、Web広告の一つであるDSPの仕組みやメリット・デメリット、選び方のポイントなどを解説しました。

Web広告の費用対効果を高めるためにも、DSPの仕組みをきちんと理解をして、成果が出るかどうかの検証を行った上で利用を検討しましょう。

パンタグラフでは、DSPなどWeb広告も含めたWebマーケティング戦略やSEOなどのサービスを提供しております。

DSPを含めたWebマーケティング戦略を検討されているという方は、ぜひパンタグラフまでご相談ください。

関連する記事

pagetop