PESO事例の詳細資料をダウンロードしませんか?

資料をダウンロードする

D2Cとは?仕組みやメリット・デメリット、成功要因などを分かりやすく解説

マーケティング 2025.04.30

BtoC(企業が一般消費者向けにサービスを展開する方式)企業の新方針として、D2C(DtoC)が注目されています。D2Cに聞き覚えがあり、今後の事業展開に活かしていきたいと考える企業は増えています。

しかし、「D2Cを説明できず、提案しづらい」「D2Cに効果があるのか分からない」という方も多いと思います。

今回は、「D2Cを詳しく知りたい」方に向け、「D2Cのビジネスモデルの概要」「他のビジネスモデルとの違い」から、成功するための重要ポイント、成功事例まで解説します。

目次

D2Cとは?

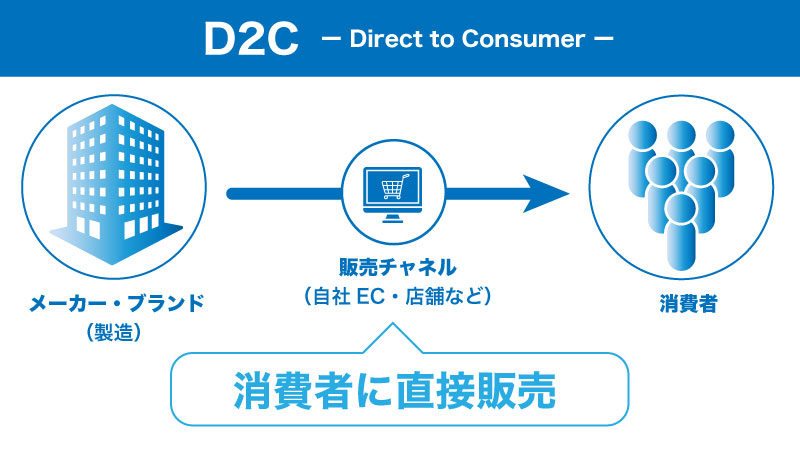

D2C(ディー・ツー・シー:Direct to Consumer)とは、商品の製造企業(メーカー/ブランド)が直接消費者に販売するビジネスモデルのことです。

BtoC(ビー・トゥー・シー:Business to Consumer)の一種であり、商品を製造する企業と消費者の間に、商社・問屋・小売店・大手プラットフォームなどの中間業者が関わらないのが特徴です。

メーカー(ブランド)の自社サイトの直販や、店舗で直接販売することなども、「中間業者を介さずに直接消費者に販売する」という点でD2Cに該当します。D2Cは、自社ECなどオンライン上で自社製品を直接消費者に販売するビジネスモデルとして使われることが多い傾向にあります。

従来の販売方式とはどう違うのか?

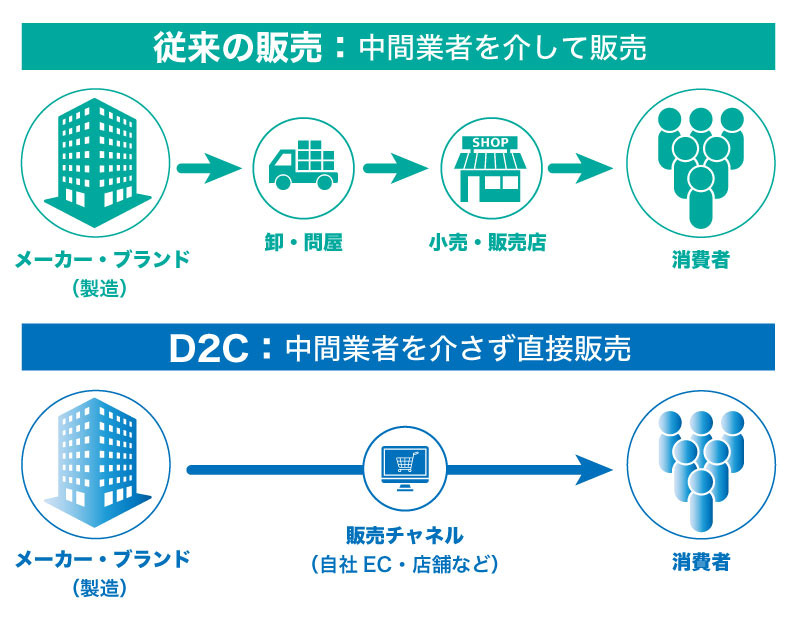

従来のメーカーやブランドが消費者に製品を販売するビジネスモデルと比べ、D2Cはメーカーと消費者の間に仲介業者が介在しない違いがあります。

従来、メーカーやブランドが製造した商品は、問屋・卸業者に卸されたあと、小売店に渡り、消費者に販売される流れでした。つまり、仲介業者を挟むのが一般的でした。

一方、D2Cは仲介業者を挟むことなく「メーカー・ブランド」が「消費者」に販売することができます。

また、D2Cと勘違いされやすいのがAmazonや楽天市場などの大手プラットフォームを介した販売です。

メーカーやブランドが大手プラットフォームを介し消費者に販売する構造は似ていますが、大手プラットフォームへ販売手数料を支払う必要があります。そのため、大手プラットフォームは仲介業者となるため、D2Cとは異なります。

D2Cが注目されている理由

D2Cが近年、日本で注目されているのは、次のような理由です。

|

2020年ごろのパンデミックの影響により、実店舗への来客数の減少したため、メーカーや小売業界の売り上げは減少しました。

一方で、ネット通販需要は増加し、多くのメーカーやブランドが仲介業者なしで販売ができることに気づきました。

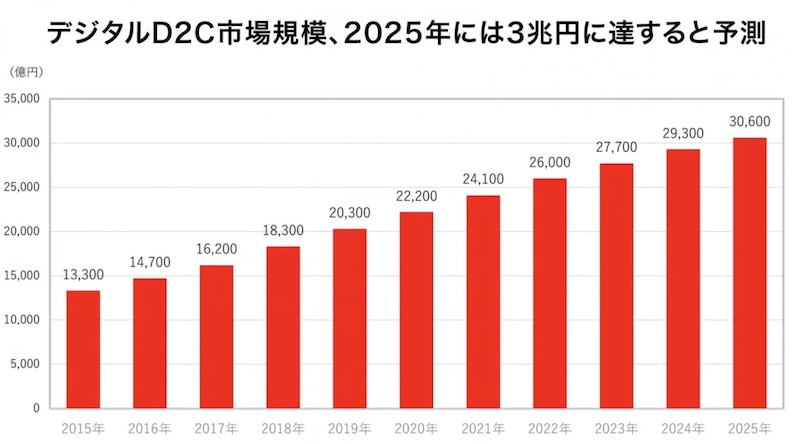

また、売れるネット広告社(2020)によると、日本のD2Cの市場規模は2015年ごろからずっと拡大し続けており、2025年には3兆円規模に達すると予測されています。

ネット通販の需要増加している中、仲介料を支払う必要がないD2Cはメーカーやブランドと消費者双方にとり魅力的でしょう。

引用元:売れるネット広告社:『売れるネット広告社』が 「デジタルD2C」の市場調査を実施 2025年には3兆円に達すると予測。

D2Cのメリット

メーカーやブランドがD2Cを取り入れる主なメリットは次の3つです。

- 中間コストがかからないため収益性が高い

- 多くの顧客データを収集して活用できる

- 顧客との距離が近く、顧客のニーズに素早く対応できる

それぞれどのようなメリットなのか、詳しく見ていきましょう。

中間コストがかからないため収益性が高い

中間コストを省きつつ、高い利益率を確保できるD2Cは、収益性で製造業に魅力的なモデルです。

D2Cは開発・製造・販売を自社で一貫できるので、問屋や卸売、小売店、大手プラットフォームなどに支払う手数料が発生しません。

ECプラットフォームサービスのshopifyやカラーミーショップなどを利用する場合は決済システムの導入費用、決済手数料がかかりますが、従来の中間コストに比べれば、比較的安いです。

メーカーやブランドのような製造業は、材料費や燃料費の高騰、人件費の増加などの外部要因で利益が圧迫されやすい業種です。

そのため、消費者にこれまでと同じ価格相場で販売しても高い利益を得られるメリットがあります。

多くの顧客データを収集して活用できる

D2Cは、自社ECなどを通じて直接消費者に販売していくため、下記のような顧客データが中間業者ではなくメーカーやブランドに直接溜まります。

|

データの種類 |

概要 |

データ例 |

|

顧客属性データ |

購入時に顧客が必ず入力するデータ |

年齢、性別、居住地、メールアドレス、職業など |

|

購買データ |

購入時にサイトに貯まるデータ |

購入日、購入した商品、価格など |

|

顧客行動データ |

ECサイトアクセスから購入までの行動データ |

閲覧時間、カートへの追加ボタンのクリック数、購入フォームへの遷移率、カゴ落ち率、サイトへの流入元の比率(自然検索、SNS、その他)など |

|

SNSデータ |

投稿内容に関する顧客のアクションデータ |

閲覧数、いいね・シェア・コメント数、エンゲージメント率、アンケート回答など |

顧客からのお問合せや、反響なども直接届くので、自社に溜まった顧客データを新製品開発や改良、マーケティングなどに活用できます。

たとえば、顧客のメールアドレス宛にお知らせメルマガを発行したり、ECサイトの流入経路を基にマーケティング施策を検討したり、顧客の声を反映した製品を開発したりなどに活用できます。

従来の販売のビジネスモデルでは、顧客データは消費者への販売を行う小売店や大手プラットフォームなどが握っていたため、メーカーやブランドはそういった業者からのフィードバックなどからしかデータを得られませんでした。

ユーザーのニーズが多様化した昨今では、「いかにユーザーの細やかなニーズを汲み取り、製品開発やマーケティングに反映できるか」が重要なので、D2Cによりメーカーやブランドが多くの顧客データを収集して活用できるという点は大きなメリットといえるでしょう。

顧客との距離が近く、顧客のニーズに素早く対応できる

D2Cはメーカーやブランドと顧客との距離感が近いのが特徴です。

従来の販売のビジネスモデルでもメーカーやブランドに「お客様相談センター」などで直接お問合せをすること自体はできました。

しかし、D2Cの場合は従来よりもSNS(LINE公式やその他SNSなど)のコメントやダイレクトメッセージ、自社ECのお問い合わせフォームなどを通してブランドに対する期待や意見、クレームなどリアルな声がより素早くメーカーやブランドに届くようになります。

製品やサービスに対する意見や要望が中間業者を介することなくダイレクトにメーカーやブランドに届くため、より素早い対処や、製品の改善、新製品の開発などにつなげることが可能になるのがメリットといえます。

たとえば、アパレルのD2Cブランドであれば、「素材感がもう少し柔らかい方が良い」「色のバリエーションを増やしてほしい」などの要望を素早くキャッチし、改良版をリリースすることが可能です。

また、SNSなどでアンケートを取ったり、意見交換会を開いたり、リアルタイムで顧客とコミュニケーションを取りながら、メーカーやブランドのファンを育成できるのもD2Cならではの魅力といえるでしょう。

こういった顧客との近さは、メーカーやブランドの意思決定の素早さにもつながり、ユーザーの興味関心が移り変わりやすい業界では大きな武器となります。

D2Cのデメリット

D2Cにはメリットが多い一方で、やれば誰もが成功するという簡単なものではありません。中間業者が担ってくれていた部分を自社でやる必要があるため、当然ながらデメリットも存在します。

次の3つのデメリットを踏まえた上で、戦略的にD2Cを取り入れていくことが重要です。

- 中間コストがかからないため収益性が高い

- 多くの顧客データを収集して活用できる

- 顧客との距離が近く、顧客のニーズに素早く対応できる

それぞれ詳しく見ていきましょう。

初期コストが発生する

D2Cを始める際、自社ECサイトの構築や、プロモーションを行う必要があるため以下のような初期コストがかかります。

- ECサイト構築費用

- 決済システムの導入費用、決済手数料

- 在庫管理や倉庫・発送代行費用

- 広告費用

中間業者が担っていた費用をすべてメーカーやブランドが負担することになるため、D2Cを始める際は予算計画を先に立てておくべきです。

マーケティング費用や集客の手間を自社で負担する必要がある

Amazonや楽天など大手プラットフォームに出店する場合は、そのプラットフォームの顧客を利用して集客できますが、D2Cの場合は自社で一から集客を始める必要があります。

つまり、マーケティング費用や集客の手間をすべて自社で負担する必要があるということです。

D2Cブランドを立ち上げた当初は当然、自社のブランドを誰も知りません。

認知度を高めるために、プレスリリースや、SNS、インフルエンサーを活用したプロモーション、リスティング広告、ディスプレイ広告など、試行錯誤を重ねながらマーケティングを地道に行っていく必要があります。

収益が安定するまでに時間がかかる

D2C(Direct to Consumer)の場合、製品の認知度をゼロから広げていくためには地道な努力が必要となり、製品が売れて収益が安定するまでには時間がかかるのが一般的です。

そのため、D2Cで成功するには、独自のブランド世界観を構築し、それを支持してくれるファン(顧客)を育てていくことが重要です。

ただし、商品の認知度を向上させ、ファンを獲得し、継続的な売上を確保するまでには時間を要するのが現実です。

さらに、単価の高い商材の場合、顧客が購入を決断するまでに時間がかかることがあります。その結果、投資回収のサイクルが長期化する可能性があるため、この点を十分に考慮することが求められます。

D2Cを成功させるための6つのポイント

D2Cを成功させるためのポイントは「D2Cならではの強み」を強化することです。

具体的には次の6つを強化する方向性で検討しましょう。

- D2Cに合った商材を選択する

- 多くの決済手段が使えるようにする

- 梱包と配送でブランドイメージを印象づける

- 価格や性能で勝負せず独自の世界観を確立する

- Webマーケティング手法を駆使する

- サブスクリプションを取り入れられないか検討する

それぞれのポイントについて具体的に解説してきます。

D2Cに合った商品・商材を選択する

どんな商品でもD2C(Direct to Consumer)に適しているわけではありません。

D2Cで成功するためには、このビジネスモデルに適した商品・商材を選び、販売する必要があります。その判断基準の一つとして挙げられるのが「EC化率の高さ」です。

なぜなら、D2Cは主に自社ECサイトなどを活用して、オンライン上で顧客に直接商品・商材を低コストで販売できることを強みとするビジネスモデルだからです。

つまり、ECで売れにくい商品・商材は、D2Cにはあまり適していないといえるでしょう。

「それでは店舗をオープンして直接販売すればいいのではないか」と思われるかもしれません。しかし、店舗運営には初期費用と固定費がかかりすぎるため、企業にとって大きなリスクとなります。

たとえば、認知度が低く、売上がまだ十分に確保できていない段階で店舗を立ち上げる場合、数百万円〜数千万円の初期費用や、家賃などの固定費が初月から発生します。これは事業運営において非常に大きな負担となります。

一方で、ShopifyやカラーミーショップなどのECプラットフォームを利用してECサイトを構築する場合、デザインや仕様にこだわらなければ数十万円程度で立ち上げることが可能です。さらに、月額の決済手数料などを含めても、店舗運営に比べて圧倒的に低コストで始められます。

このように、D2CはECプラットフォームなどのデジタルツールを活用することで、低コストで消費者への直接販売をスタートできる点が最大の強みです。

そのため、EC化率が高い商品・商材がD2Cに最も適しているといえます。

経済産業省が2024年9月25日に発表した「令和5年度電子商取引に関する市場調査」の結果によれば、EC化率の高い商品・商材は次の通りです。

|

分類 |

EC化率(2023年) |

|

書籍、映像・音楽ソフト |

53.45% |

|

生活家電、AV機器、PC・周辺機器等 |

42.88% |

|

生活雑貨、家具、インテリア |

31.54% |

|

衣類・服飾雑貨等 |

22.88% |

※引用元:経済産業省「令和5年度電子商取引に関する市場調査の結果を取りまとめました」

まずは、自社が取り扱う商品ジャンルのEC化率を見て、D2Cに適しているかどうかを検討しましょう。

多くの決済手段が使えるようにする

D2Cは、主にECサイトでの販売が中心となるビジネスモデルです。

そのため、クレジットカード決済、コンビニ決済、電子マネー決済、代金引換、銀行振り込みなど、顧客のニーズに応じた多様な決済手段を用意することで、ECサイトでの購入ハードルを下げることが重要です。

顧客が希望する決済手段が用意されていない場合、購入直前で離脱してしまうケースも少なくありません。せっかく購入を検討してくれた顧客を逃さないためにも、可能な限り多様な支払い方法を準備しておくことが推奨されます。

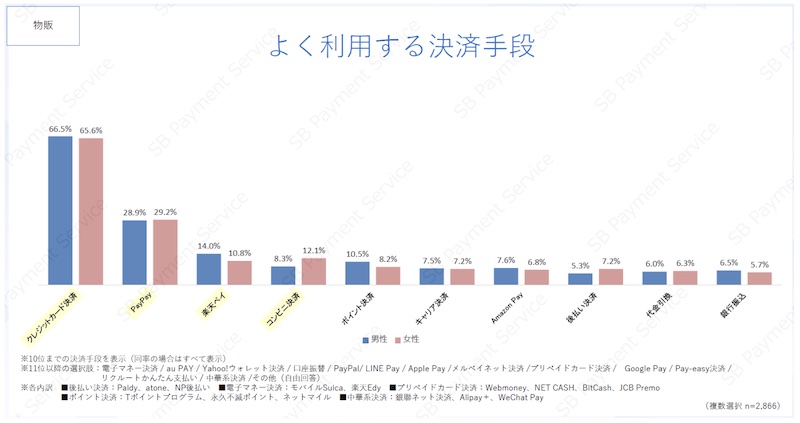

SBペイメントサービス株式会社が1年以内に物販サイトで何らかの商品を購入した10~80代の男女2,866人を対象に行った「ECサイトで物品・デジタルコンテンツを購入する際の決済手段に関する調査」によると、以下の表のように、ECサイトでの購入には様々な決済手段が利用されていることが分かっています。

引用元:SBペイメントサービス株式会社「ECサイトで物品・デジタルコンテンツを購入する際の決済手段に関する調査」

決済方法については個別に決済会社と契約をしなくても、ECプラットフォーム自体に多くの決済手段が準備されていることが多いので、決済手段の準備はそれほどハードルが高いものではなくなっています。

梱包と配送でブランドイメージを印象づける

D2Cでは、商品の梱包や配送の品質を自社で自由にコントロールできるという高い自由度も大きな強みです。

たとえば、従来のビジネスモデルでAmazonや楽天、ZOZOTOWNといった大手プラットフォームなどの中間業者を介して商品を販売する場合、それぞれの中間業者の梱包・配送仕様に従って顧客に発送されるのが一般的です。

実際にZOZOTOWNで服を購入すると、ブランドオリジナルの梱包ではなく、ZOZOTOWNのロゴ入りの段ボールなどで商品が届けられることがよくあります。

もちろん、大手プラットフォームを利用することで、安定した梱包・配送が可能になるというメリットはあります。しかし、オリジナルの梱包(たとえば、特定の同梱物を封入するなど)や独自の配送を行いたいメーカーやブランドにとっては、この仕組みが制約となることもあります。

さらに、中間業者を介することで、梱包や同梱物を通じて顧客にブランドイメージを伝えることが難しくなります。

一方、D2Cでは自社のブランドの雰囲気に合わせたデザインの箱やパッケージを用意したり、同梱物として新商品の情報やカタログを封入したり、ブランドの説明資料を同梱することで、ブランドの世界観を顧客に伝えることが容易に実現可能です。

D2Cは「いかにブランドの世界観やイメージを顧客に印象付けるか、またファンを育成しブランドの確固たる地位を確立するか」が重要なビジネスモデルです。そのため、梱包や配送に工夫を凝らし、ブランド価値を高める取り組みが欠かせません。

価格や性能で勝負しない!独自の世界観を確立する

D2Cでは、大手メーカーやブランドと商品・商材の価格や性能で競争するべきではありません。なぜなら、D2Cの強みは価格競争ではなく、「独自のブランドストーリーや世界観への共感を通じたファン作り」にあるからです。

価格や性能で勝負を挑んでしまうと、資金力やマーケティング力に優れた大手企業に圧倒されてしまう可能性が高くなります。だからこそ、D2Cは大手がカバーしきれない「顧客との深い共感」を武器にすることで、成功への道を切り拓くことができるのです。

たとえば、D2Cでは創業者が抱えてきたコンプレックスや、不便さ、理不尽さといった個人的な経験を語り、「それを解決する商品を自分で作りました」という属人的でユニークなブランドストーリーを発信することが可能です。その結果、ニッチな層をターゲットにした商品・商材の販売を実現します。

一方で、大手企業は商圏規模が一定以上でないと参入が難しく、属人性の強いブランドの立ち上げも困難な場合があります。こうした領域に参入できることこそ、D2Cの最大の強みといえるでしょう。

D2Cでは、大手にはない自社ブランド独自の世界観や魅力を顧客に伝え、「このブランドを応援したい」「ブランドコンセプトに共感できる」「このブランドが好きだから購入する」といったファンを増やしていくことが成功への鍵となります。

Webマーケティング手法を駆使する

D2Cの成功には、Webマーケティング手法を効果的に活用することが欠かせません。

従来、中間業者が担っていたような業務をすべて自社で行う必要があるため、幅広いマーケティング戦略を自社で構築することが求められます。

D2Cでは自社ECサイトを主な販売チャネルとして展開しますが、どれほど独自の世界観やブランドを構築しても、それを効果的に発信し、多くの人に認知してもらわなければ、立ち上げた段階で売上が伸び悩み、成功に至らない可能性があります。

そのため、D2Cにおいては、「有効なWebマーケティング手法は何でも活用する」という姿勢が重要です。

D2Cが活用すべきWebマーケティング手法は主に次の4つです。

- SNS運用

- Web広告運用

- SEO対策

- PR(プレスリリースなど)

また、数多くあるWebマーケティング手法を予算に合わせて効果的に活用していく戦略を自社で立案し実行できるスキルが不可欠です。

必要に応じて社内の人材採用や育成を行うか、弊社のようなWebマーケティング・コンサルティングの専門会社と連携するなどして、戦略的に取り組みましょう。

サブスクリプションを取り入れられないか検討する

D2Cでは、サブスクリプション(月額制)の導入を検討することも重要です。

サブスクリプションを導入することで、D2Cの弱点の一つである「収益の不安定さ」を補い、安定した収益基盤を構築できる可能性が高まります。これは、継続的な収益を確保し、事業運営の予測可能性を向上させるための効果的な戦略です。

特に、食品、サプリメント、コスメなどの消耗品や、定期的に買い替えが必要な商材は、サブスクリプションとの相性が非常に良いといえます。これらの商材を扱う場合は、導入を積極的に検討する価値があります。

ただし、サブスクリプションをECサイトに導入する際には、初期費用や運用にかかる手間が発生する可能性があります。たとえば、システムの構築や決済機能の追加、顧客情報の管理などが挙げられます。

そのため、導入前には「何にどれくらいのコストがかかるのか?」を十分にシミュレーションし、費用対効果を慎重に検討することが必要です。

サブスクリプションは、顧客のライフスタイルに合わせたサービスを提供することで、顧客との長期的な関係構築にも寄与します。導入が可能であれば、収益の安定性を向上させる有力な手段として活用しましょう。

D2Cの代表的な成功事例と成功要因を分析

D2Cで成功するためには、D2Cに関する理解を深めるだけではなく、既に成功しているD2Cブランドがなぜ成功しているのか、その要因や傾向を分析することも重要です。

実際に成功している日本の代表的なD2Cブランドの成功要因や傾向をいくつかご紹介します。

成功事例1:土屋鞄製造所

土屋鞄製造所は、1965年にランドセル職人の土屋國男氏が創業した企業で、オリジナルブランドの皮革製品の企画・製作・販売を一貫して行っています。

シンプルで機能的で丈夫な鞄やランドセル、小物などが顧客から高評価を得ています。

引用元:土屋鞄製造所

「本物であること、そして心まで満足させること」という創業者のものづくり精神を基本として、最新のデジタル技術を駆使したSNSやECサイトでのコンテンツ発信が成功要因となっています。

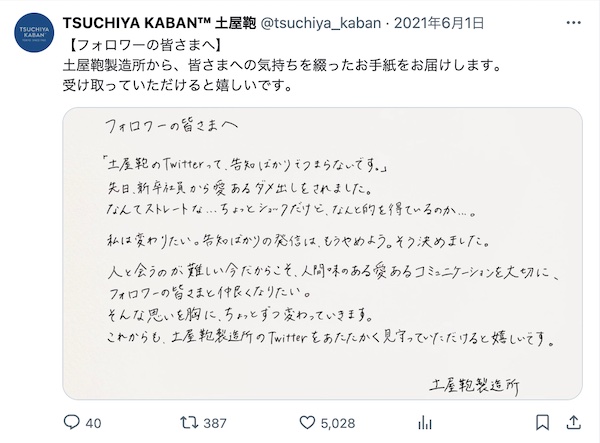

たとえばX(旧Twitter)のフォロワー数は2025年3月時点で3.2万フォロワーです。

引用元:土屋鞄製作所公式X

次のように、告知や宣伝だけではなく、ユーザーに問いかけたり、聞いたり、コミュニケーションを積極的に行うような投稿を多く行っています。

引用元:土屋鞄製作所公式X投稿

XだけではなくInstagramやFacebook、LINEなどSNSを通じて、世界観やブランドを丁寧に伝え続けています。

土屋鞄製作所の商品は、決して安くはありませんが、D2Cブランドとしての成功の典型例といえます。

成功事例2:BASE FOOD(ベースフード)

BASE FOODとは、「主食をイノベーションし、健康をあたりまえに。」というキャッチフレーズを掲げて、1食で1日に必要な栄養素の1/3が摂れる完全栄養食を提供しているブランドです。

引用元:BASE FOOD

2016年に設立後、2022年6月にはBASE FOODシリーズの累計販売数が5,000万食に達し、さらに認知度が高まっており、2022年には上場を果たしています。

成功の要因は、LINEやInstagram、X(旧Twitter)、Noto、YoutubeのようなSNS運用により世界観や想いを伝え続けていること、そしてオンラインコミュニティを運営するなど一歩踏み込んだ顧客とのコミュニケーションを行っていることです。

実際にX(旧Twitter)のフォロワー数は2025年3月時点で8.1万人です。

引用元:BASE FOOD公式X

投稿もユーザーとコミュニケーションを取るような内容や、フォロー&リツイートキャンペーンを多く実施しています。

引用元:BASE FOOD公式X投稿

また、サブスクリプション会員向けに「BASE FOOD Lab」というオンラインコミュニティを運営して、会員同士のレシピ共有、商品開発や改善に関する投稿を受け付けているのもポイントです。

引用元:BASE FOOD Lab

成功事例3:FABIUS(ファビウス)

FABIUS(ファビウス)は、化粧品や健康食品の販売をしているD2Cブランドです。

引用元:FABIUS

サブスクリプションの導入により、定期的な購入を増やしていったことが成功要因の一つといえます。

サブスクリプションの場合、広告費がかからないリピーターを多く確保できるため、新規顧客向けに販売するよりも利益率が高くなります。

2017年には代表商品の「すっきりフルーツ青汁」が累計30,000万個の大ヒット商品となり、年商131億円を上げました。

D2Cというビジネスモデルを正しく理解することが成功のための第一歩!

今回は、D2C(Direct to Consumer)とはどのようなビジネスモデルなのかについて、その仕組みやメリット・デメリット、成功事例を踏まえて詳しく解説しました。

D2Cは、個人や小規模事業者でも大手メーカーやブランドに負けない販売が可能な点に大きなメリットがあります。しかし、自社ECサイトの構築、マーケティング活動、顧客育成など、すべてを自社で行う必要があるため、取り組むべき課題が多いことも事実です。

「D2Cをやれば利益率が高い」という安易な理由で参入してしまうと、正しい知識や戦略が不足している場合、失敗のリスクが高まります。D2Cを始める前に、「この商品、この戦略ならD2Cで勝算がある!」と判断できるだけの知識を身につけることが重要です。

特に、マーケティングや集客戦略は、これまで経験がないメーカーやブランドにとって大きな課題となりがちな領域です。

パンタグラフでは、ECサイトの構築からWebマーケティング戦略の立案まで、各D2Cブランドのニーズに応じた相談や提案を行っています。「D2Cを立ち上げたいが、マーケティングに関する知識やノウハウ、人材が不足している」「自社でマーケティングを行っているが、成果が思うように上がらない」といった悩みをお持ちの方は、ぜひパンタグラフまでお問い合わせください。

関連する記事

pagetop