クライアント急増中

UX/UIコンサルティング サービス紹介 UX/UI Consulting

詳しくはこちら

マテリアルデザインとは?基本原則から頻出コンポーネントまで解説

UI/UXデザイン 2025.08.29

スマートフォンやWebサービスを使っていて、「このデザイン、なんだか使いやすいな」と感じたことはありませんか?その背景にあるのが、Googleが提唱する「マテリアルデザイン」です。本記事では、マテリアルデザインの基本原則から、活用することのメリットまで、わかりやすくご紹介します。

目次

マテリアルデザインとは?

マテリアルデザインとは、現実世界の物理法則と質感(マテリアル)をデジタルUIに取り入れた、統一的かつ柔軟なデザインシステムです。

Android1.0~4.4(2008~2013年)の端末は、メーカーや画面サイズによってUI(ユーザーインターフェース)のデザインや操作性が異なり、統一感がありませんでした。この課題を解決するために、Googleは2014年に、統一されたビジュアルデザインの指針として「マテリアルデザイン」を発表しました。

マテリアルデザインの主な目的

共通のデザインルールを適用することで、デバイス(スマートフォン、タブレット、PCなど)や、プラットフォーム(Android、Webなど)を問わず、UIの一貫性を確保します。

それにより、視覚的に美しく、かつ機能的なインターフェースを設計され、操作性とユーザー満足度が向上します。さらに、共通のデザインガイドラインやUIコンポーネントを提供することにより、開発者およびデザイナーが効率的に作業を進められる環境を実現します。

フラットデザインとの違い

マテリアルデザインと同じく、UIをルールに基づいて、設計・構築するためのガイドラインとして「フラットデザイン」があります。この二つは、「ユーザーへのアプローチの仕方」という点で異なっています。

フラットデザインは、立体感や装飾を排除し、シンプルさと見やすさを重視した2D表現のデザインです。

一方、マテリアルデザインは、フラットデザインを基にしつつも、影や動きで奥行き・操作感を加えた、直感的でリアルな表現を目指しています。

どちらのデザインが適しているかは、アプリやサービスの目的、ターゲットユーザー、ブランドの性質によって変わります。

マテリアルデザインの基本原則

ここからは、マテリアルデザインの基本原則について紹介します。

紙とインクの要素でリアルな質感を表現する

マテリアルデザインは、紙やインクといった物理的な素材をデジタルデザインに応用し、直感的で使いやすい操作感を提供します。これにより、ユーザーが画面上の要素を実際に触れているかのように感じられる視覚的なデザインを実現しています。

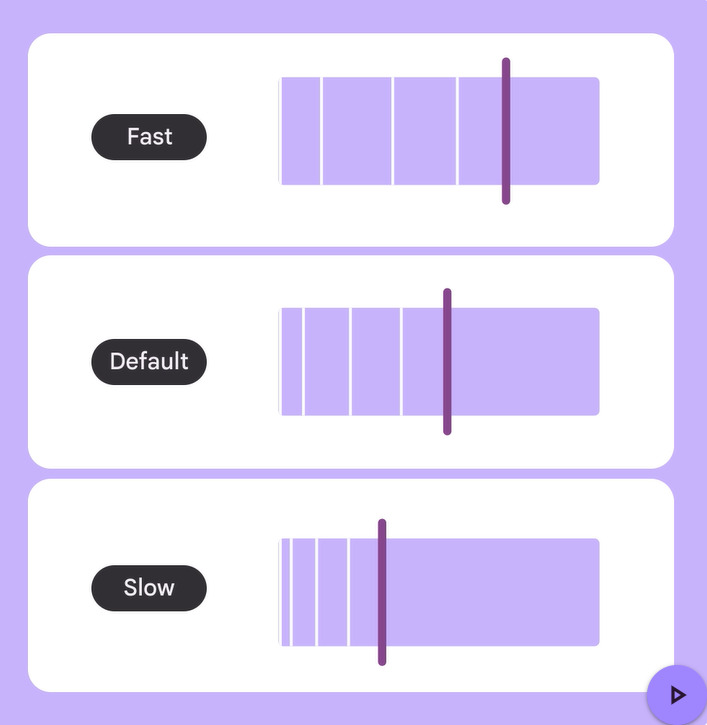

意味のあるアニメーションでユーザー体験を向上させる

マテリアルデザインでは、ユーザーにとって分かりやすく、自然に感じられるように工夫されたアニメーションが使用されています。たとえば、画面が切り替わるときやボタンを押したときに、なめらかに要素が動いたり反応したりすることで、何が起きたのかが直感的に伝わります。

動きには、加速や減速などのリアルな物理の法則が取り入れられていて、まるで実際のモノに触れているかのような感覚をユーザーに与えるのが特徴です。

奥行きと重なりを活用した視覚的な階層化を行う

マテリアルデザインでは、奥行きと重なりを活用した視覚的な断層化を行うことで、ユーザーにとって情報の階層やインタラクションの優先順位を直感的に理解できるように設計されています。

影やエレベーション(浮き上がり)を用いることで、画面上の要素同士の関係性を明確にし、操作可能な要素と背景的な要素を視覚的に区別します。

これにより、ユーザーはコンテンツの流れを自然に追うことができ、アプリやウェブサイト内でのナビゲーションがよりスムーズになります。

出典:Elevation – Material Design

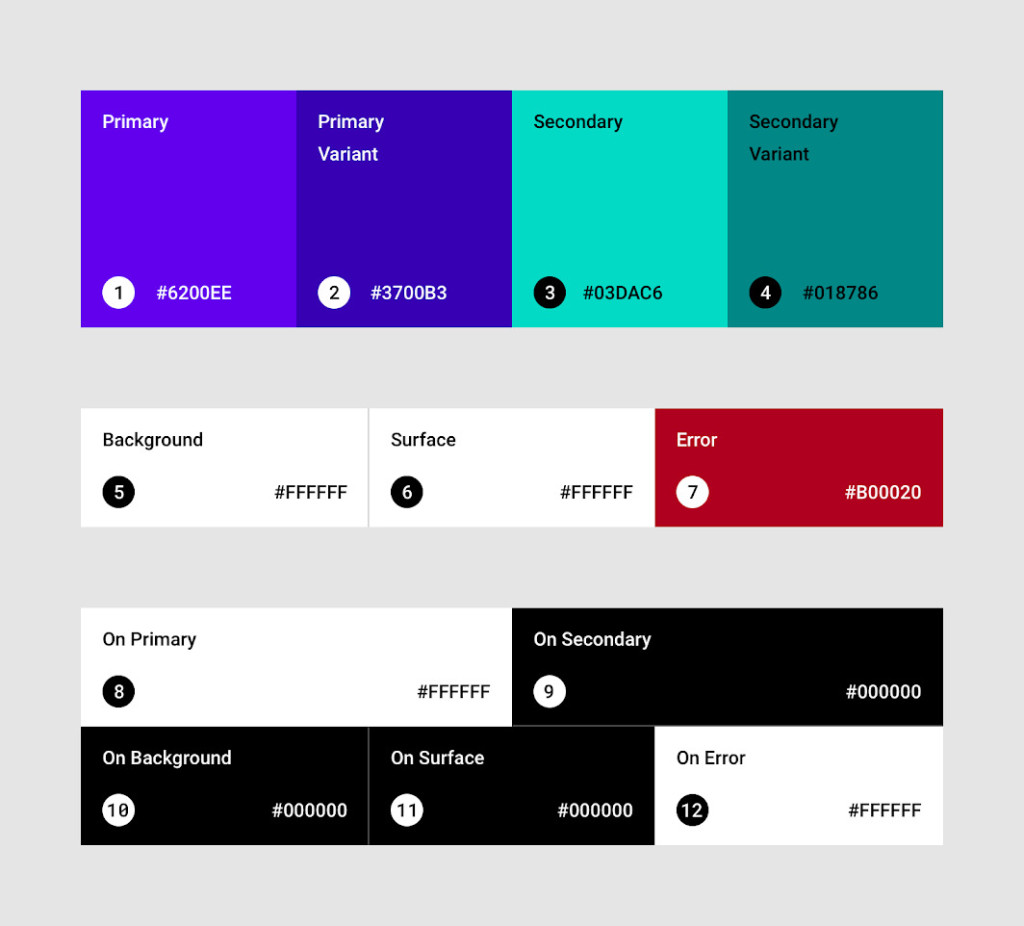

カラーガイドラインで色を効果的に使う

マテリアルデザインでは、以下の要素をもとに配色を設定しています。

- Primary Color(メインカラー):アプリケーションの主要な色で、最も目立つ部分に使われます。一般的にはボタンやヘッダー、ツールバーなどに使われます。

- Secondary Color(アクセントカラー):プライマリーカラーを補完する色で、インタラクションが必要な部分(ボタン、リンクなど)に使用されます。

- Background Color(背景色):背景として使われる色で、通常は薄いグレーや白などの明るい色が選ばれます。

- surface color(表面色):カードやダイアログなど、インターネット上の浮かんでいる要素に使用される色です。

- Error Color(エラーカラー):入力エラーや失敗の通知に使用される色です。

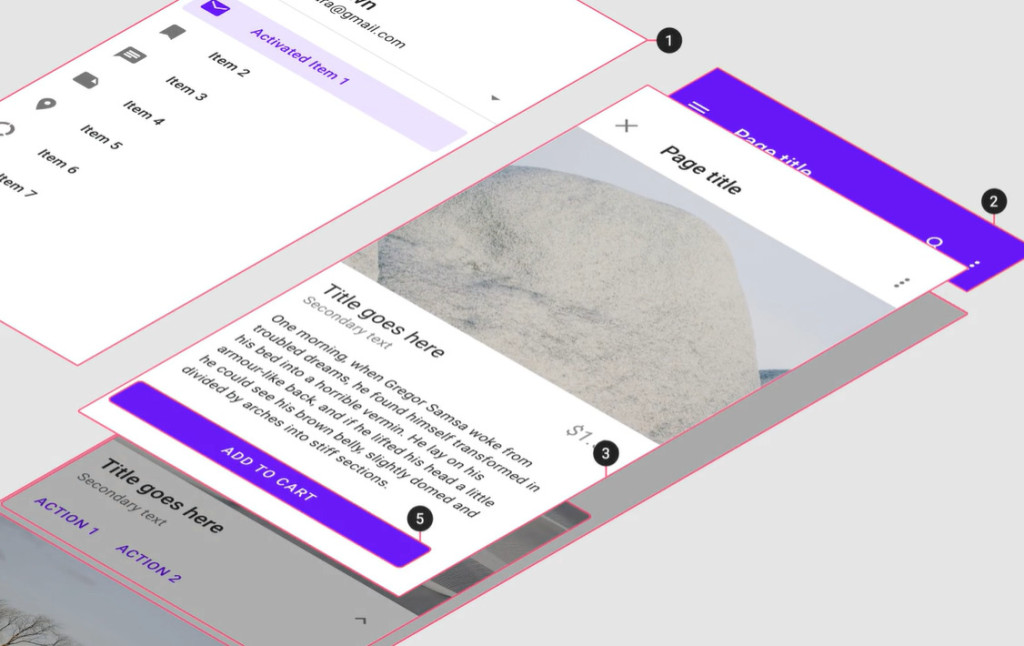

よく使われるUIコンポーネント

ここからは、UIコンポーネントの中でも特に使用頻度の高い以下の4つを紹介します。

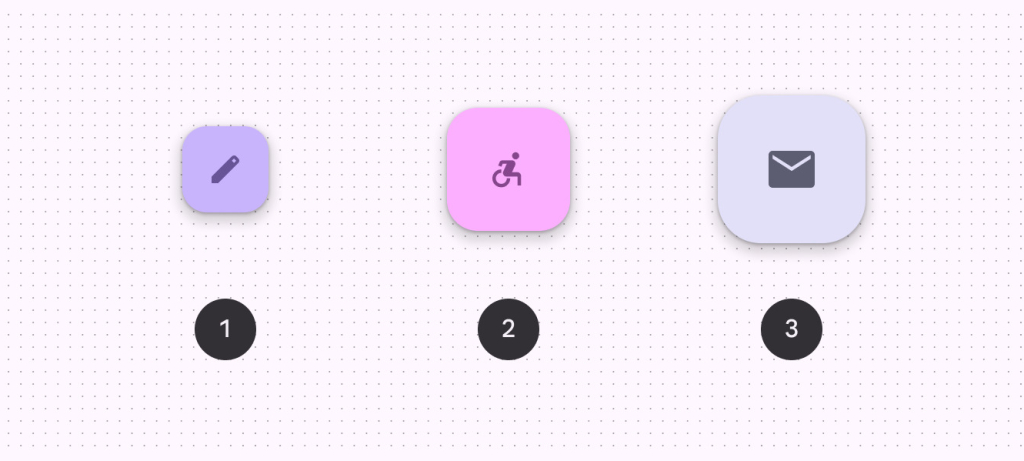

フローティングアクションボタン(FAB):重要なアクションを行うボタン

フローティングアクションボタン(FAB)は、マテリアルデザインでよく使われるコンポーネントの一つです。円形のボタンで、メール作成やカメラの起動のような、ユーザーが最も頻繁に使う、かつ重要な単一アクションをすぐに実行出来るように設計されています。

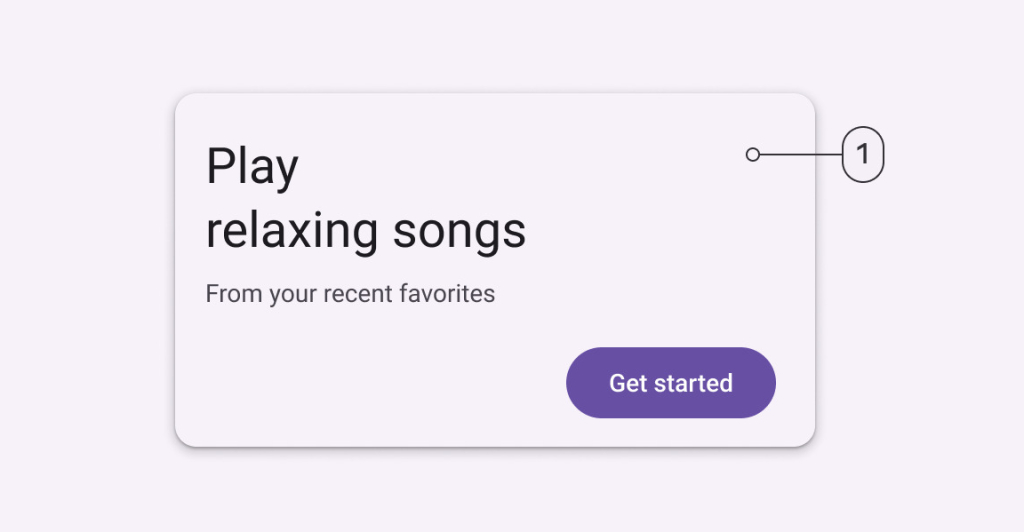

カード型:情報を視覚的に整理

マテリアルデザインにおけるカードは、情報を視覚的に整理するためのコンポーネントです。

カードのような見た目で、まとまった情報をブロック単位で表示でき、ユーザーにとって理解しやすい構造を提供します。

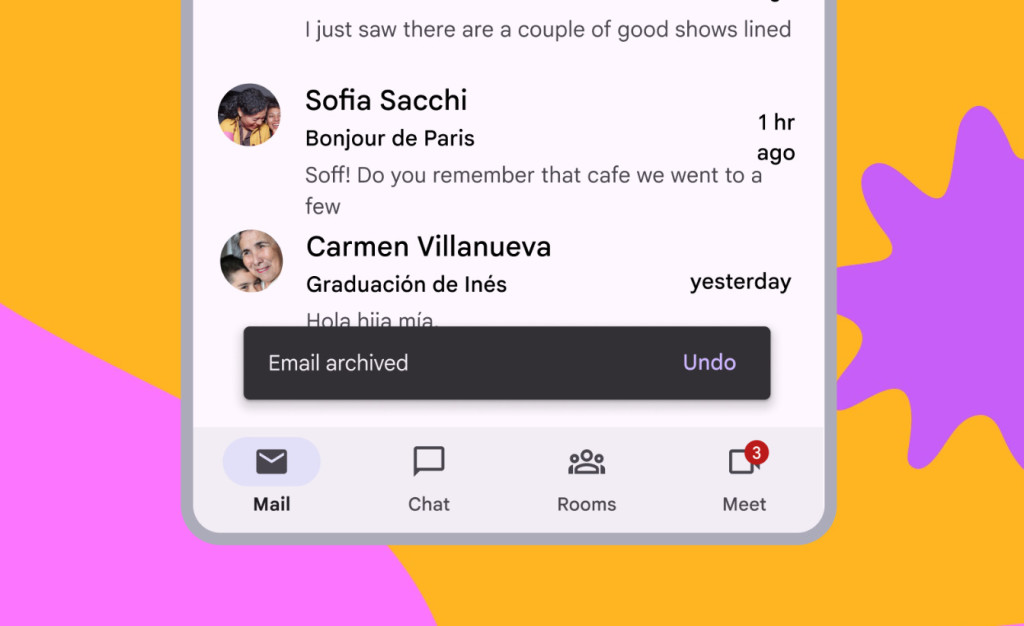

スナックバー:メッセージを効率的に伝える

スナックバーは、マテリアルデザインで使われる通知の一種で、操作結果などの簡単なメッセージをユーザーに伝えるのに便利なコンポーネントです。

画面の下部に短時間だけ表示され、自動的に消えるため、ユーザーの操作を邪魔せずに情報を伝えられるのが特徴です。

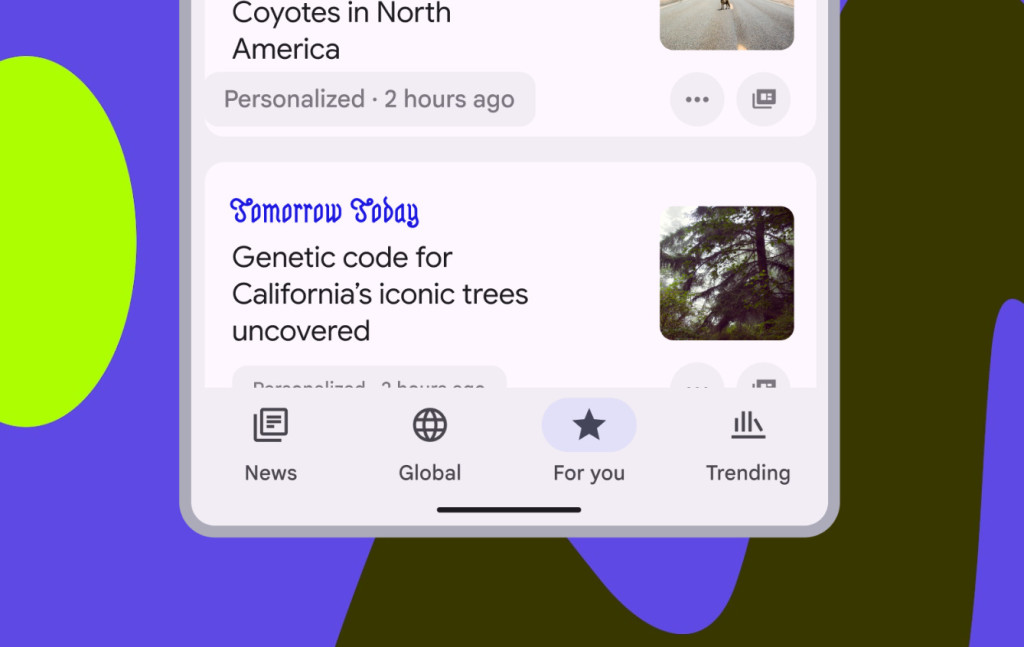

ボトムナビゲーション:画面間をスムーズに移動

ボトムナビゲーションは、マテリアルデザインで広く使われている画面間移動用のコンポーネントです。

画面の下部に常に表示され、ユーザーがアプリ内の主要なセクションを素早く切り替えられるように設計されています。通常、3〜5個のアイコンとラベルで構成され、現在アクティブな画面が一目でわかるようなデザインになっています。

マテリアルデザインのメリットデメリット

こちらではマテリアルデザインの良い点や注意点についてご紹介します。

マテリアルデザインを採用するメリット

マテリアルデザインを活用する最大のメリットは、「一貫性のあるユーザー体験を提供できる」という点です。マテリアルデザインは、色やタイポグラフィ、モーション、インタラクションなどに明確なルールを設けており、それに沿うことで誰が作ってもブレのない、使いやすいUIを実現できます。特に、googleのサービスやAndroidアプリとの親和性が高く、UIの統一感が出しやすいのは大きな強みです。

また、公式で提供されているコンポーネントやガイドラインが充実している為、デザイナーや開発者がゼロから設計する負担が軽減され、作業効率が向上します。さらに、レスポンシブ対応も前提としているため、スマートフォンからデスクトップまで、様々な画面サイズに柔軟に対応出来るのも魅力です。

マテリアルデザインを採用する際のデメリット

マテリアルデザインに従ってデザインすると、どうしても「Googleっぽい」見た目になりやすく、ブランドとしての個性を出すのが難しくなることがあります。

さらに、動きのある要素(アニメーションやモーション)を多用する設計思想のため、デバイスのスペックによってはパフォーマンスに影響を及ぼす可能性も否めません。加えて、ガイドラインが細かく定められている分、カスタマイズの自由度が低く感じられることもあり、特定のUI/UXニーズにフィットしないケースもあるでしょう。オリジナリティを重視する場合には、あえて制約の少ない他のデザイン手法を選ぶ方が良い場合もあります。

マテリアルデザインは非常に強力なツールですが、プロジェクトの目的や対象ユーザー、そしてブランド戦略をしっかりと見極めた上で導入することが大切です。

マテリアルデザインを活用するのに向いているプロジェクト

社内システムや業務アプリケーションのように、利便性や操作性が最重視されるプロジェクトでマテリアルデザインは効果的です。統一されたルールに基づいたUIは、利用者の混乱を減らし、習熟までの時間も短縮されます。さらに、デザインパターンやUIコンポーネントが充実しているため、短期間で安定したプロダクトを構築しやすくなります。

さらに、複数デバイス間で共通のデザインを提供したいプロジェクトでも有用です。例えば、スマートフォン、タブレット、Webブラウザなど複数の画面サイズを想定する場合も、マテリアルデザインは大きな力を発揮します。

レスポンシブ対応が前提に設計されているため、デバイスごとに大幅な修正を加えずとも、一定の品質を保ったまま展開することができます。

マテリアルデザインを取り入れて、優れたUI/UXを実現しよう

マテリアルデザインは、現実世界の物理法則と質感(マテリアル)をデジタルUIに取り入れた、統一的かつ柔軟なデザインシステムです。

上手く活用することで、一貫性と直感的な操作性を確立し、使いやすく美しいUIを実現することが出来ます。

しかし、制約の関係上、独自性やブランドらしさを出しにくい場合があります。ガイドラインは守りつつ、ブランドの個性や用途に応じたカスタマイズをすることを意識しましょう。

パンタグラフでは、実績あるプロがデザインの支援をさせていただきます。お困りの点があれば、ぜひお気軽にお問い合わせください。

関連する記事

pagetop