パンタグラフ無料ウェビナー

「集客を仕組み化するPESOモデルを徹底解剖!」無料ウェビナー申し込み受付中 Pantograph's Webinar

詳細を見る

4P戦略とは?目的・必要性・マーケティングでの活用例を解説

マーケティング 2025.10.01

マーケティングの基礎の4P戦略は、製品を市場に届ける際に「何を」「いくらで」「どこで」「どのように売るか」を整理できるフレームワークです。しかし、「具体的な4P戦略の進め方は?」「4P戦略の考え方は?」などの疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。

そこで今回は、4P戦略の要素である「Product(製品)」「Price(価格)」「Place(流通)」「Promotion(販促)」の特徴や活用方法、具体例を解説します。企業が戦略を立てる上で基本の考え方になるので、ぜひ参考にしてください。

目次

4P戦略とは?【製品・価格・流通・販促】

4P戦略とは、企業がマーケティング戦略を立てる際に活用する、代表的なフレームワークです。4P戦略を行うと、売り手側の視点で「何を」「いくらで」「どこで」「どのように売るのか」を整理できるので、製品の売り方やサービスの展開の道筋が立てやすくなります。

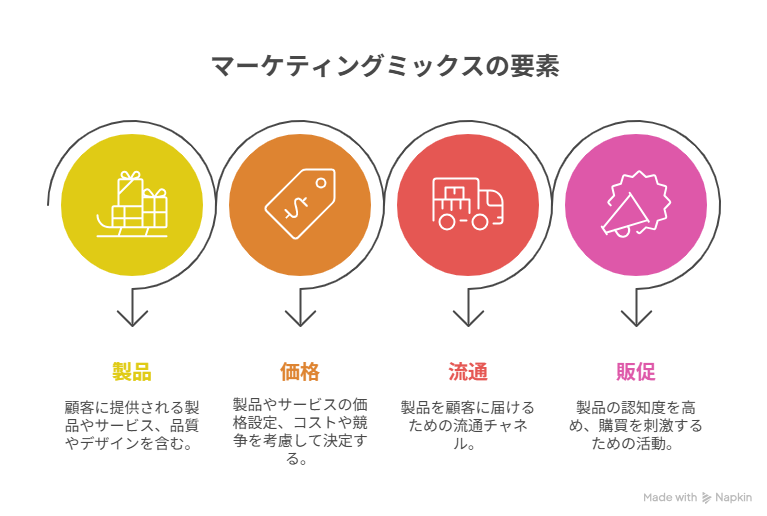

4P戦略とは、以下の要素で形成されています。

- Product(製品):顧客に提供する商品やサービス

- Price(価格):その商品・サービスに設定する価格や料金体系

- Place(流通):商品を顧客に届けるまでの流通経路・販売チャネル

- Promotion(販促):顧客に対して商品の存在を知らせ、購買意欲を高める取り組み

Product(製品)・Price(価格)・Place(流通)・Promotion(販促)を組み合わせて戦略を立てる考え方は、「マーケティングミックス」とも呼ばれます。

企業は4P戦略を効果的に設計することで、市場での競争力を高め、顧客にとって魅力的な商品やサービスを提供することができます。

Product:製品戦略

Product(製品)は、4P戦略の中で「“何を”売るのか」に該当します。単に商品を提供するのではなく、顧客のニーズや課題に応える価値ある商品・サービスを設計するフェーズです。

以下の要項を満たし、顧客が本当に欲しいと思える商品・サービスを設計することで、他社との差別化や長期的なブランド構築を行うことができます。

コンセプトの決定

製品戦略は、コンセプト設定から始まります。製品を購入するターゲットを明確にし、「誰が」「いつ」「どこで」「どのように使うのか」を具体的にイメージすることが必要です。

例えば、若年層向けならデザイン性や価格帯を重視し、ビジネス層向けなら機能性や信頼性を前面に打ち出すといった調整が有効です。

自社ブランドの確立

競合他社との差別化を図り、企業に対するポジティブな評価を市場に浸透させることで、同じジャンルの製品でも「このブランドなら安心して選べる」という信頼を得られます。

自社ブランドの確立には、「質の高い確かな製品の開発」「口コミを収集し、ユーザーの目に触れる仕組み」が必要です。

商品のサポート

顧客が商品を正しく理解し、最大限に活用できるようにするサポート体制も製品戦略の1つです。

例えば、「取扱説明書を動画にする」「FAQページを整備する」などの顧客が迷わず使える工夫がブランドへの満足度を高めます。

商品の保証

保証制度の有無や期間も、顧客に安心感を与えるポイントです。保証期間が短いと不安を招き、長いと企業側のリスクが大きくなります。適切なバランスを取ることで、顧客との信頼関係を構築できます。

パッケージ

製品のパッケージは、購買意欲を左右する大きな要因です。色や形、ロゴのデザインは、消費者の第一印象を決定づけます。「思わず手に取ってみたくなる」デザインを設計することで、店頭やECサイトでの購買率を高められます。

若年層向けに「SNS映えするドリンク」を商品化するのは製品戦略の一例です。デザイン性の高いボトルを採用し、写真を撮りたくなる仕掛けを加えることで「誰が・どのように使うか」というターゲット設定を体現できます。

Price:価格戦略

価格戦略は、4P戦略の中で「“いくらで”売るのか」に該当します。単に利益を追求するのではなく、製品やサービスの価値と整合性を保ちつつ、顧客が納得できる価格設定を行うことが重要です。

価格戦略の考え方には、主に以下の方法があります。

コスト基準型

コスト基準型は、自社で商品やサービスを製造・提供する際に発生するコストをベースに価格を決定する方法です。原材料費や人件費、物流費などに利益を上乗せして販売価格を設定するため、利益の見通しを立てやすいのが特徴です。

ただし、市場の適正価格や顧客のニーズを反映しない場合、競合と比べ、価格が高くなる場合もあります。

競争基準型

競争基準型は、競合他社の価格設定を参考にして自社の販売価格を決定する方法です。

市場相場に沿った価格を提示できるため、顧客にとっては比較しやすく、安心してもらいやすいです。しかし、価格競争に巻き込まれて価格を下げ続けると、利益率が低下する恐れもあります。

マーケティング戦略基準型

マーケティング戦略基準型は、顧客目線を第一に考え、需要や市場動向に応じて価格を設定する方法です。例えば、プレミアムブランドとして高価格を設定する戦略や、セールやキャンペーンで一時的に価格を下げる戦略があります。

この方法は顧客の心理に寄り添った価格戦略を実現できる一方で、市場の変化に応じて価格を調整する必要があるため、市場を先読みする運用が求められます。

無料トライアルを提供したうえで、利用が定着した顧客に月額課金を促す「フリーミアムモデル」は、需要に応じた価格戦略の代表例です。導入のハードルを下げつつ、継続課金で安定収益を確保できます。

Place:流通戦略

流通戦略は、4P戦略の中で「“どこで”売るのか」に該当します。製品をどの経路で流通させ、どの販売チャネルを通じて顧客に提供するかを設計します。以下の要項を考慮し、効率的な流通ルートを整備することで、販売機会の最大化と顧客満足度の向上を同時に実現できます。

仲介業者の数

製品を顧客に届ける際、卸売業者や小売業者をどれだけ介在させるかを考える必要があります。

仲介業者を多く起用すれば市場への浸透スピードは速まりますが、その分マージンが発生し、製品の価格が上昇することが課題になります。一方、直販は価格を抑えつつも高い利益率を獲得できますが、販路拡大には時間とコストがかかります。

そのため、企業のビジネスモデルや成長段階に応じた最適なバランスを見極めましょう。

製品の販売エリア

販売エリアを全国規模で展開すれば幅広い顧客にアプローチできますが、その分物流コストや在庫管理の難易度が上がります。逆に、地域限定の販売にすれば、エリアに特化したマーケティングや顧客との密接な関係構築ができます。

その他、「都市部限定」「オンライン限定」といった販売方法も、現代の流通戦略における有力な選択肢です。

都市部では直営店を展開しつつ、地方顧客にはECサイトでの購入を促す「オムニチャネル戦略」を採用するケースがあります。流通経路を組み合わせることで、幅広い顧客層にアプローチ可能です。

Promotion:販促戦略

販促戦略は、4P戦略の中で「“どのように”売るのか」に該当します。下記を取り入れ、効果的に販促することで、認知度や購買意欲の向上につながります。

広告

広告は、製品やサービスの存在を多くの人に届けることができる代表的な手段です。

テレビや新聞といったマスメディア広告は幅広い層に訴求でき、強い影響力を持ちます。一方で、Web広告はターゲティング精度が高く、SNSや検索エンジンを通じて特定の顧客層に効率的にリーチ可能です。

さらに、公共交通機関での屋外広告は通勤・通学などの日常的な場面で目に触れる機会をつくり、生活動線に沿った認知拡大につながります。

web広告について詳しくは「▶リスティング広告とは?仕組みや費用感、始め方を簡単にわかりやすく解説」「▶ターゲティング広告とは?仕組みから種類・メリット・注意点まで徹底解説!」をご覧ください。

広報

広報は、商品のブランドイメージや企業全体の信頼性を高める活動です。広告のように直接的に購買を促すのではなく、企業や商品の「ファン」を増やす役割を担います。

具体的には、プレスリリースやメディア露出を通じた情報発信、イベントや展示会への出品があります。これらを通して企業姿勢や商品コンセプトを伝えることで、長期的なブランド価値の向上を実現できます。

人的販売

人的販売は、対面による接客や実演を通じて顧客と直接つながる販促手段です。店頭での接客や試供品の提供、営業担当者による実演販売などは、顧客に安心感を与え、購買意欲を高める効果があります。

現代のマーケティングにおいても、顧客との信頼関係を築く上で欠かせない販促方法です。

店頭で販売員が実演を行い、顧客に直接触れてもらうキャンペーンは販促戦略の典型です。SNSや広告では伝わりにくい製品の使用感をリアルに体験できるため、購買意欲を強く刺激します。

4P戦略に類似のフレームワーク

4P戦略はマーケティングの基本フレームワークとして広く活用されていますが、時代や業種によってはさらに多角的な視点が求められます。そのため、4P戦略を補完・発展させたフレームワークとして以下が活用される場面もあります。

7P

7Pは、従来のProduct(製品)・Price(価格)・Place(流通)・Promotion(販促)に加え、サービス業に特化した要素である「People(人材)」「Process(プロセス)」「Physical Evidence(物的証拠)」を組み込んだフレームワークです。

- People(人材):サービス提供にかかわる従業員や接客担当者のスキルや対応力

- Process(プロセス):サービスを提供する方法や業務の流れ、オペレーション体制

- Physical Evidence(物的証拠):店舗の雰囲気、内装、設備など顧客が体験する物理的な環境

これらを加えることで、サービスの品質や体験価値をより的確に設計できます。特にサービス業では、従業員の対応や店舗の雰囲気が顧客満足度に直結するため、7Pの視点が欠かせません。

4C

4Cは、4Pが「企業視点」で設計されているのに対し、顧客視点から自社製品やサービスを分析するフレームワークです。具体的には以下の要素で構成されます。

- Customer value(顧客価値):製品が顧客にもたらす価値。品質やブランド力、パッケージなどを含む

- Cost(コスト):顧客が支払う金銭的な費用だけでなく、購入にかかる時間や交通費なども含む

- Communication(コミュニケーション):企業と顧客の双方向のやり取り。要望や不満を伝えられる仕組みを整備

- Convenience(利便性):購入や利用のしやすさ。決済方法の多様性やウェブサイトの使いやすさなど

4Cを取り入れることで、企業は顧客目線に立ったマーケティング戦略を構築でき、満足度やロイヤルティの向上につながります。

4P戦略を的確に行い開発から販売までを成功させよう

4P戦略は、Product(製品)・Price(価格)・Place(流通)・Promotion(販促)の4つの視点からマーケティング活動を整理できるフレームワークです。製品の魅力や価格設定、販売チャネル、販促活動をバランス良く組み合わせることで、顧客に価値を届けながら、市場での競争力を高めることができます。

さらに、サービス業に特化した7Pや、顧客視点を重視した4Cといったフレームワークを併用することで、実践的な戦略立案を作成できます。変化の激しい市場環境では、一つの視点に固執するのではなく、複数のフレームワークを柔軟に活用することが重要です。

マーケティング戦略における多様な視点を取り入れることは、顧客満足度の向上と持続的な成長を実現できます。

パンタグラフでは、Webマーケティングに関するあらゆる課題やお悩みに対応するプロフェッショナルなサービスを提供しています。企業の目標達成や成長を支援するために、戦略的な施策の立案から実行までを伴走型でサポートいたします。

関連する記事

pagetop